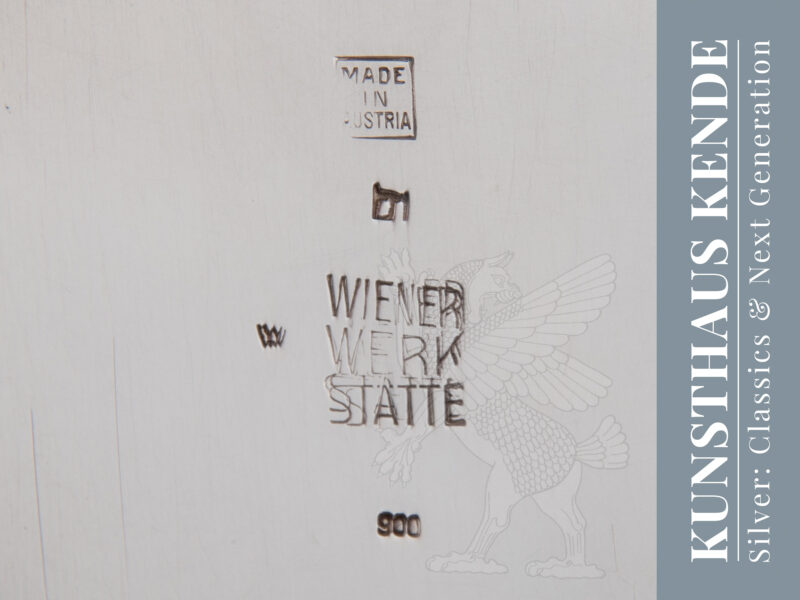

Artikelnummer: 60190

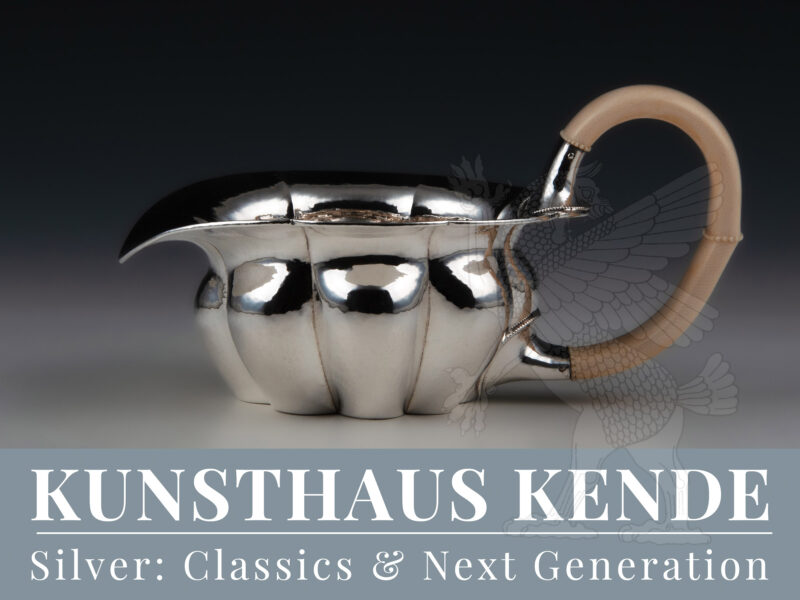

Seltenes Teeservice,

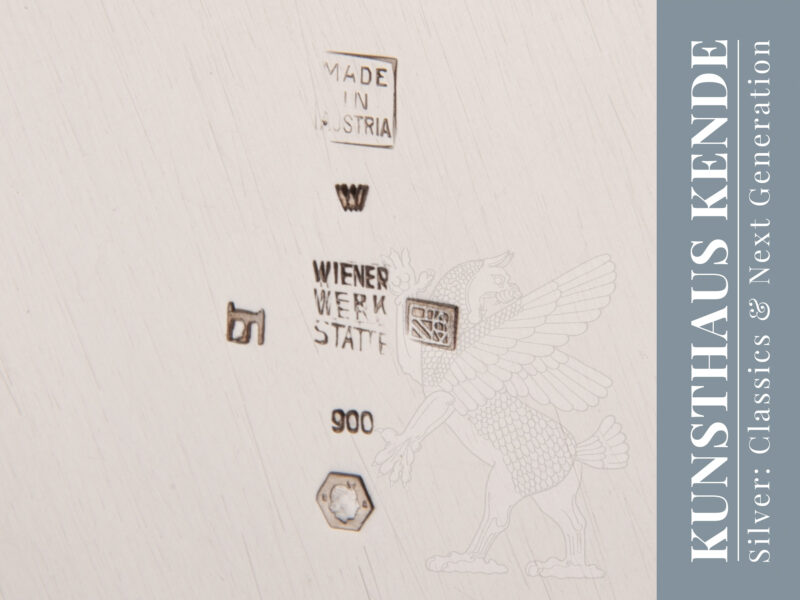

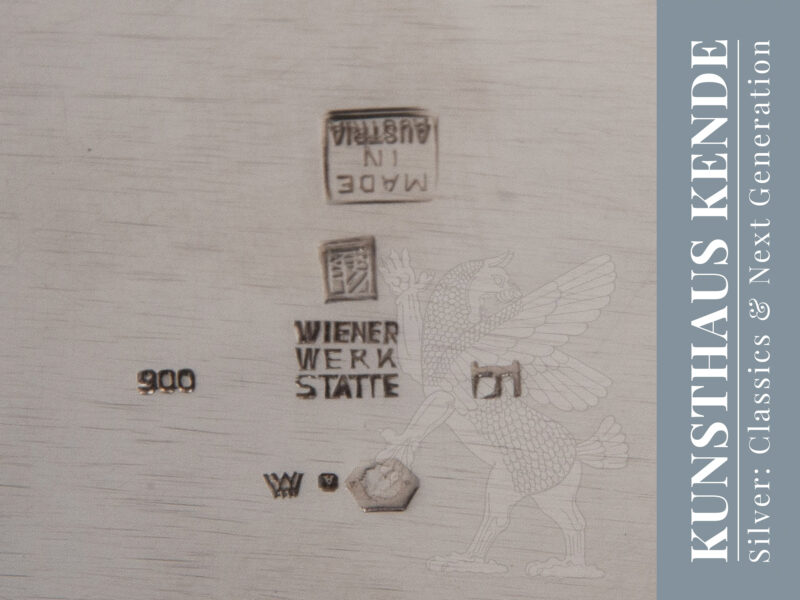

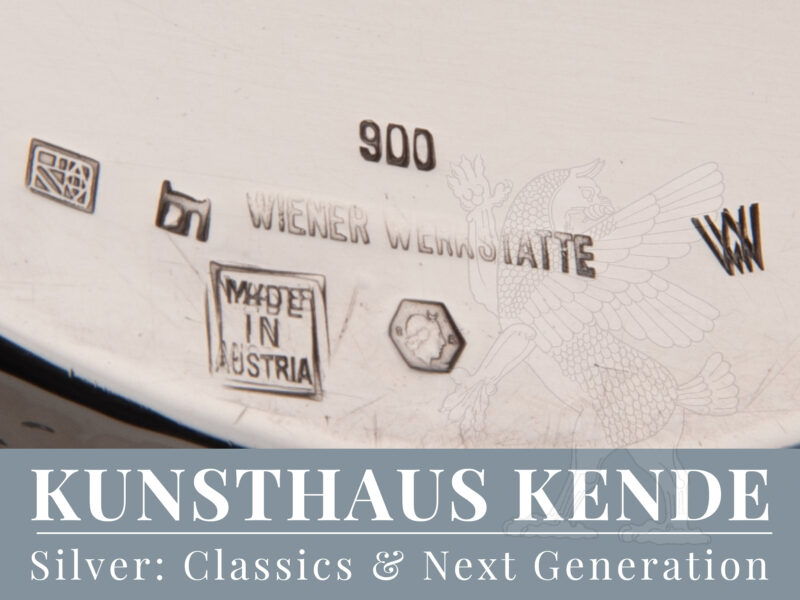

900er Silber, Wien um 1920,

Entwurf: Josef Hoffmann, Ausführung: Wiener Werkstätte

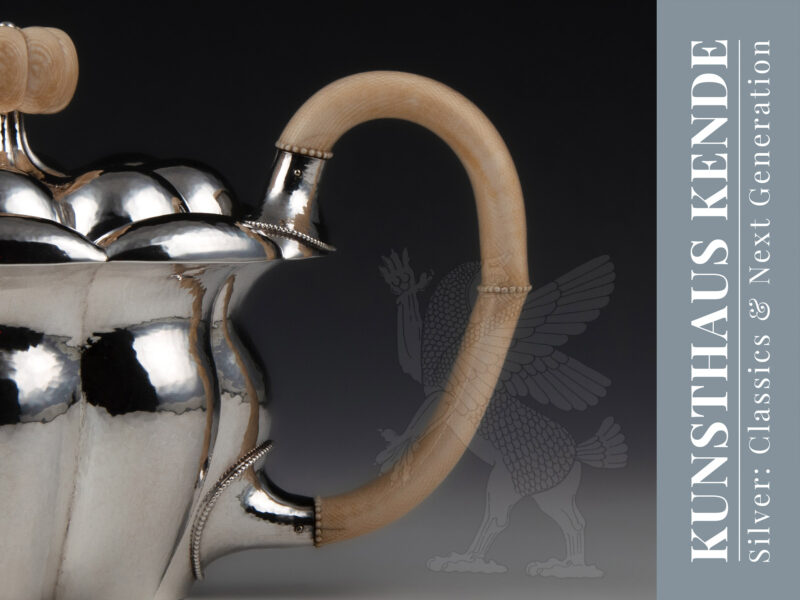

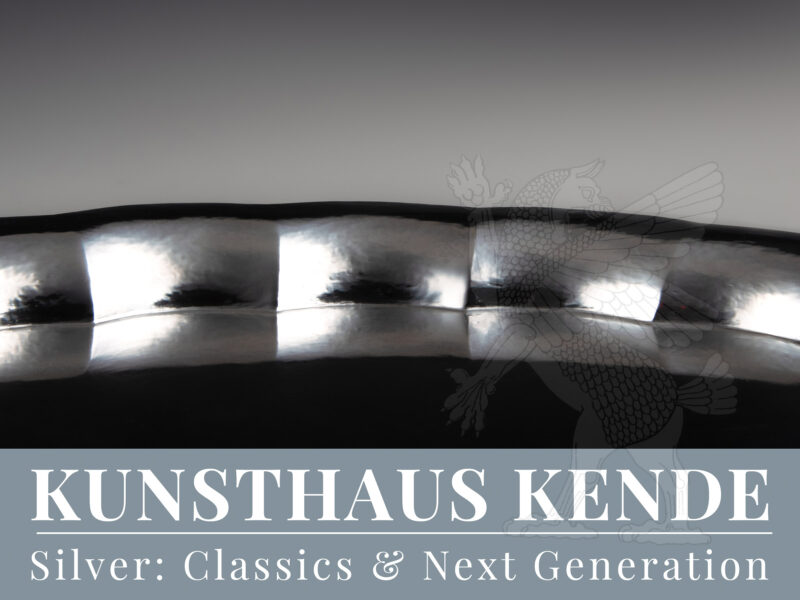

Die Wandung von plastisch gewölbten Vertikalrippen geziert, die über die entsprechenden Konkavwölbungen der Schultern nahtlos in die Deckel übergehen. Die Griffstücke der Teekanne und der Milchkanne sowie alle Deckelknäufe aus Elfenbein gearbeitet. Auffallend schwer gearbeitetes Teeservice auf Tablett in 900er Silber von exzellenter Fertigungsqualität und sehr schöner, authentischer Erhaltung. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang auch die aufwändige Gestaltung der Griffstücke, deren Perlenbänder aus dem Elfenbein plastisch herausgeschnitten wurden und die mittig die Griffstücke untergliedern: die Krümmung oberhalb des Perlenfrieses wurde hochglänzend poliert, der darunterliegende Bereich wurde mattiert gehalten.

Eine Ausführung des vorliegenden Teeservices wurde in Paris 1925 im Rahmen der Ausstellung „Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ gezeigt, auf der der österreichische Pavillon von Josef Hoffmann und Oswald Haerdtl gestaltet und die Objekte in Vitrinen gezeigt wurden die von der Meisterschülerin Josef Hoffmanns – Christa Ehrlich – gestaltet wurden.

Das MAK (Museum der angewandten Kunst) in Wien besitzt zwei zeitgenössische Fotografien dieser Arbeit (siehe hier und hier) sowie die Komplettausführung des Teeservices (siehe hier).

Das Service findet sich unter andem abgebildet in: Ausst. Kat. MAK: Der Preis der Schönheit, Wien 2003 S. 270 sowie in Annelies Krekel-Aalberse (Hrsg.): Modern Silver 1880–1940, London/Amsterdam, 1989, S. 203, S. 211.

Josef Hoffmann und Silber der Wiener Werkstätte

Josef Hoffmann (Pirnitz, 1870 – Wien, 1956) war als Architekt und Designer ein höchst universeller und produktiver Künstler, der in seiner kunstgeschichtlichen Relevanz nur mit Größen wie Henry van de Velde zu vergleichen ist. Josef Hoffmann war Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (heute: Kunstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie) sowie Gründungsmitglied der Wiener Secession und später der Wiener Werkstätte.

Die Wiener Werkstätte war als Unternehmen ein Zusammenschluss bildender Künstler und wurde 1903 von Josef Hoffmann, Koloman Moser und dem Financier Fritz Waerndorfer gegründet. Ziel des Unternehmens war, die Kunst in den Alltag der Bevölkerung zu integrieren. Aus diesem Grund widmete sich die Wiener Werkstätte im Sinne des Gesamtkunstwerks dem Entwurf und der Herstellung einer umfassenden Bandbreite von Gebrauchs- und Einrichtungsgegenständen. Das Repertoire umfasste Waren wie Besteck, Schalen und Tabletts, Teeservices, Glas und Porzellan, Stoffe, Tapeten, Vorhänge, Möbel bis hin zu Schmuck und Kinderspielzeug. Charakteristisch für die Kreationen der Wiener Werkstätte waren stets eine hochwertige handwerkliche Umsetzung, ihre außergewöhnliche Ästhetik und Individualität. Dabei wurde in der Herstellung auf Messing, versilbertes Metall und Silber zurückgegriffen. Arbeiten der Wiener Werkstätte in Silber sind seltener anzutreffen, da diese schon zur damaligen Zeit hochpreisig waren. Das Unternehmen brach mit dem kontemporären ornamentalen Jugendstil und brachte bahnbrechend moderne Entwürfe hervor – weit bevor die Begrifflichkeit des Designs aufkam.

Mit seinen künstlerisch wie qualitativ anspruchsvollen Produkten hatte das Unternehmen zeitweise einen derartigen Erfolg, dass es Verkaufsgeschäfte in New York, Zürich und Berlin betrieb und so die „Wiener Werkstätte“ zu einer Marke internationaler Geltung machte. Mit der wirtschaftlichen Krise der Zwischenkriegszeit und der zunehmenden Verarmung der Mittelschicht, geriet auch die Wiener Werkstätte in wirtschaftliche Schwierigkeiten die 1932 in ihren Konkurs mündeten.

Josef Hoffmann war neben Koloman Moser und Dagobert Peche der wichtigste Entwerfer der Wiener Werkstätte. Als äußerst vielseitiger Künstler und wandelbares Genie brachte er eine beeindruckende Zahl an Entwürfen hervor die sich stilistisch in solch einem Maße voneinander unterschieden, dass man kaum zu glauben vermag dass diese auf den selben Entwerfer zurückgehen.